Первой мировой войны в письмах к родным

Тысячу раз целую и обнимаю, твой преданный Юлиус».

Письмо лейтенанта Винкельсберга не попало к его милой Эльзинко. Вместе с десятками других, то ли потерянных, то ли не выпущенных цензурой, оно осталось в России, превратилось в исторический документ и несколько раз сменило владельца, в итоге вернувшись к организатору переписки – Красному Кресту. Спустя 108 лет после написания его перевели и представили публике в рамках проекта «Письма из прошлого» сотрудники кемеровского регионального отделения Российского Красного Креста и Кемеровского государственного университета.

Однако в 72 карточках австрийские, чешские, венгерские солдаты выглядят не персонажами из далёкого прошлого, не статическими единицами, не грозной и безликой «живой силой», а обычными людьми: из плена они дают жёнам советы по хозяйству, беспокоятся о школьных оценках детей, жалуются на погоду и даже учат английский.

Мы поговорили с историками, лингвистами и сотрудниками Красного Креста. Рассказываем, как жили и трудились военнопленные в Сибири, как был устроен их быт, на каких условиях они возвращались на родину – и почему некоторые даже хотели остаться ещё на пару лет.

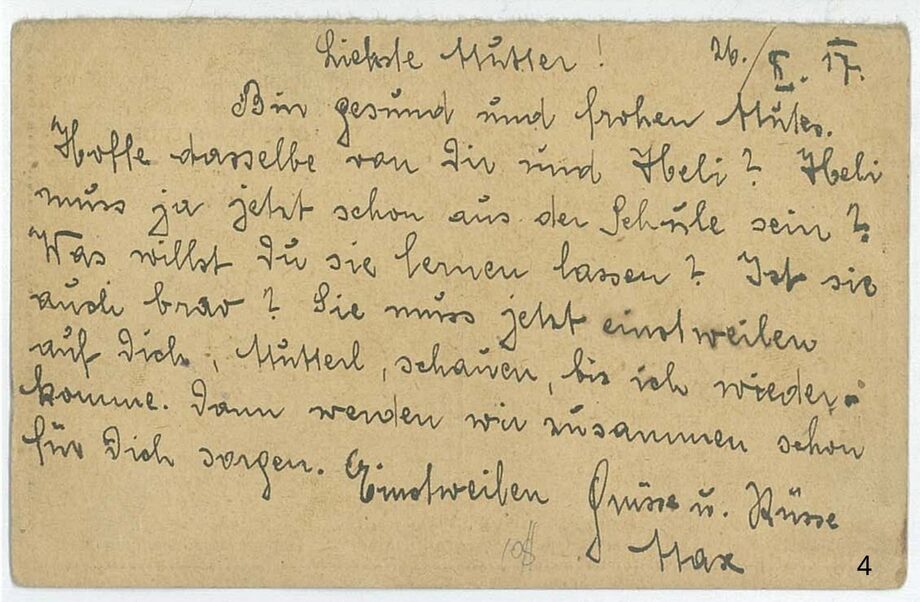

Адрес: Л. Штейн, Австрия, Вена, III Дитрихгассе, 20, 1/3

«Дорогая мама! Я здоров и в хорошем настроении. Надеюсь, что ты и Хели тоже в порядке. Хели, наверное, уже не ходит в школу? Чему ты хочешь, чтобы она научилась? Она хорошо себя ведёт? Ей сейчас, пока я не вернусь, нужно присматривать за тобой, мама. Когда я вернусь, мы вместе уже позаботимся о тебе. А сейчас пока мои приветы и поцелуи.

Макс».

Два миллиона здоровых мужчин

Первую мировую войну (1914 – 1918) начинали две коалиции: Антанта с одной стороны, Тройственный союз с другой. В Антанту входили Россия, Великобритания и Франция, в Тройственный союз – Германия, Австро-Венгрия и Италия. Позднее в войну включились 38 государств, в которых вместе с колониями проживало 70% населения земли. В ходе войны погибли и пропали без вести около 18 миллионов солдат всех стран-участниц, более 20 миллионов были ранены.

Война началась в июле, а первые немцы, австрийцы и венгры оказались в российском плену уже в августе 1914 года. Примерно тогда же Красный Крест создал Международное агентство по делам военнопленных IPWA. В нейтральной Швейцарии заработало справочное бюро со списками солдат, захваченными воюющими сторонами. Красный Крест был посредником и в переписке военнопленных: национальные общества и почтовые службы воюющих сторон обеспечивали «своих» пленных специальными карточками, которые организованно проходили военную цензуру и без почтовой марки отправлялись адресату.

По данным Красного Креста, за всю Первую мировую войну в плен к России попали около 2,3 миллиона человек. Абсолютное большинство – 2,1 миллиона – подданные многонациональной Австро-Венгрии. Поэтому письма, переведённые в Кузбассе, в основном составлены по-немецки, но есть и другие языки: чешский, венгерский, сербский и даже итальянский.

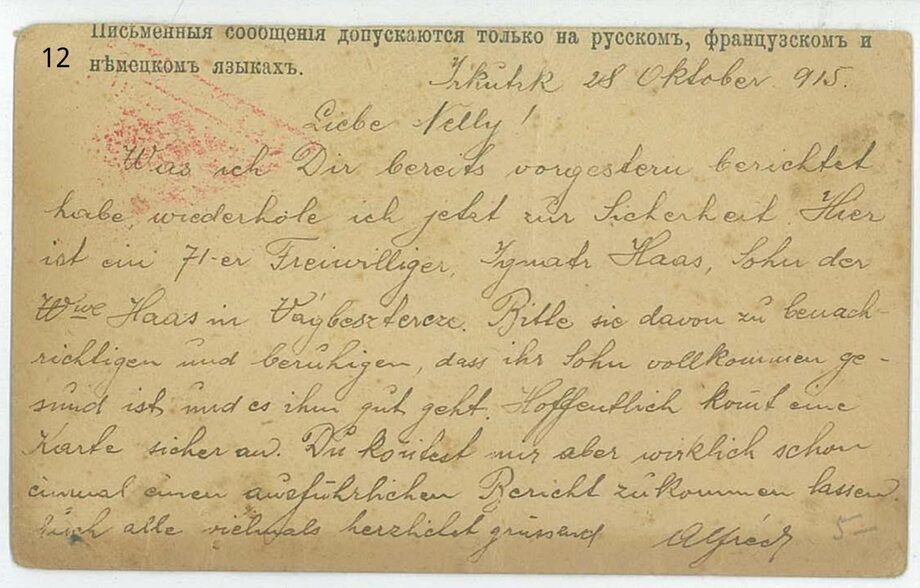

Кому: Wolgb Herrn Wilhelm Blüh

Куда: Вагбестерезе, Венгрия

Иркутск, 28 октября 1915 года

Шлю сердечный привет».

Учёт военнопленных был неточным по двум причинам. Во-первых, иностранные имена и фамилии часто искажались, и в списках Красного Креста не совпадали с данными военного ведомства. Во-вторых и в-главных, военнопленные свободно перемещались из одного места в другое, и эти перемещения фиксировали на бумаге небрежно, с запозданием, а то и не фиксировали вовсе. Полмиллиона здоровых мужиков-иностранцев невозможно было держать в клетках: они должны были работать, их бараки занимали целые кварталы. Режим содержания напоминал колонию-поселение: у военнопленных были свои начальники, деньги, имущество и почтовые адреса.

Домой пленные, конечно, хотели и сбегали по нескольку сотен человек ежемесячно. Но картина была не такой, какая представляется при слове «побег»: сбить камнем кандалы, вырыть подкоп, перерезать колючую проволоку и в темноте пробираться по тайге до китайской границы. Не было ни кандалов, ни колючей проволоки, чаще всего беглецы респектабельно покупали (!) поддельные документы и спокойно выбирались во Владивосток или другие пограничные пункты обычным транспортом.

С большим нетерпением я жду заказанную техническую литературу. Из Германии мне мало что приходит. Я также написал Насту, чтобы он отправил несколько книг по техническим наукам, но от него пока ничего не приходило. Если я буду вынужден остаться здесь ещё на какое-то время, то я прошу тебя отправить мне следующие книги.

Метула: [учебники] венгерского, английского, итальянского с соответствующими словарями. Итальянский и английский словари находятся у меня в бюро. Можно также и другие учебники.

Грасхоф: «Упругость и сопротивление материалов». Если их не найдёшь, то тогда Мюллер-Бреслау, «Новые методы учения упругости и сопротивления материалов», том 3.

Кроме желания, увидеть тебя как можно быстрее, счастливой и здоровой, и никогда больше с тобой не расставаться, у меня больше никаких желаний нет. Я совершенно здоров и нахожусь в неплохом расположении духа, и я полон надежд на лучшее».

Военнопленные с карьерой в России

В самом начале войны Николай II утвердил положение о военнопленных, которое соответствовало принципам Гаагской конвенции о гуманном обращении. Власти исходили из того, что пленный – не преступник, а «законный защитник своего отечества», и обращаться с ним нужно вполне человеколюбиво. Император предписывал не назначать пленных на изнурительные работы, «не чинить обид и притеснений» и следить, чтобы до них доходило положенное довольствие из казны. В некоторых городах специально для военнопленных власти строили больницы, в Томске построили даже две. Работали в них сами военнопленные, благо среди них были и учёные, и врачи.

Яркий пример – Геро фон Мергарт, выпускник Мюнхенского университета, дипломированный геолог. Он попал в плен в Галиции в 1914 году, содержался под Новосибирском, Читой и Канском. В 1919 году, когда другие военнопленные возвращались домой, выучивший русский язык фон Мергарт перевёлся в Красноярск и стал госслужащим – реставратором в городском музее. Всё ради науки: учёный и в плену смог разглядеть впечатляющий потенциал археологических исследований на Енисее. Мергарт возглавил эти исследования, триумфально раскопав 65 дюнных стоянок, писаниц, погребений и курганов от каменного века до позднего средневековья. Археолог мог сразу после этого уехать домой в Мюнхен, но проработал в музее ещё два года, желая завершить начатые научные статьи и книгу. В Европе фон Мергарт стал известнейшим археологом, первым штатным профессором древней истории Германии. Он умер в 1959 году, но до конца жизни называл Сибирь сказочной для исследователя страной.

Краловске Винограды, Силезская улица, дом 8

Богемия, 12 [возможно 17] августа 1917 года.

«Дорогие родители! Ваши последние открытки датированы концом марта. Я надеюсь, что теперь вы тоже будете получать от меня больше открыток. Я здоров и хорошо себя чувствую. Сюда приехало несколько коллег, так что у нас в госпитале очень мало работы. В остальном здесь всё по-старому, совсем как раньше.

Тысяча поцелуев от вашего верного сына Бруно».

Примечание переводчика

Автор письма жил в Австро-Венгерской империи. Адрес указывает на место, которое раньше называлось Крáловске Виногрáды, по-немецки – Königliche Weinberge, что означает «Королевские Виноградники». Это был отдельный город рядом с Прагой до 1922 года, после он был включён в состав Большой Праги в качестве района. В 2025 году район называется просто Винограды (Vinohrady), это один из наиболее престижных жилых районов Праги, столицы Чешской Республики.

Забрали мужа – выдали военнопленного

Из Западной Сибири призвали на войну более миллиона человек – это около половины трудоспособных мужчин. При этом регион должен был быть одним из основных поставщиков продовольствия и сырья на фронт. Дефицит рабочих рук был огромным, и отчасти проблему решали именно за счёт военнопленных. В городах они жили в бараках и на работы назначались крупными партиями: ремонтировали дороги, собирали валежник, чистили русло реки, строили здания. В сёлах военнопленных «раздавали» семьям, кормильцы которых находились на военной службе. То есть женщинам с детишками буквально выдавали одного-двух пленных, чтобы они выполняли мужскую работу в поле и по хозяйству. За работу военнопленным полагалось платить от 30% до 50% от суммы, которую платили за такую же работу свободным рабочим.

По императорскому положению военнопленных должны были кормить так же, как русских солдат: в день 1,2 килограмма хлеба, 130 граммов крупы и деньги на 300 граммов мяса. Кроме того, на каждые сто человек выделяли чай и сахар. Чем дольше тянулась война, тем ниже становились нормы довольствия, и поступало оно с перебоями, поэтому военнопленных кормили местные власти, крестьяне, у которых они квартировали, и благотворительные организации – тот же Красный Крест.

– В Мариинске они фактически жили на поселении. Военнопленным предоставляли общественные помещения, строили специальные дома-бараки. Да, солдаты за ними присматривали, чтобы они не разбежались, и слово «лагерь» иногда проскакивает, но судя по описанию их образа жизни – гуляли по вечерам, читали книги, активно отмечали праздники – жизнь была не тюремная, – рассказывает Тимур Логунов.

Но всё же и не вольная: за проступки на пленных налагали дисциплинарные взыскания – самым распространённым было снижение рациона питания. Из-за скученности многие болели дизентерией, холерой и тифом, от которого часто умирали.

Адрес: фрау Иолан Шефер, Венгрия, Будапешт, ул. Шороксарская, 47

Мариинск, губерния Томск

«Дорогая Иолан! Я получил сегодня твою жёлтую почтовую карточку от 12 ноября. Зелёная почтовая карточка того же дня была здесь уже 22 января. Наша почта, к сожалению, работает не всегда. Самое последнее сообщение пришло 20 февраля.

Снег уже начал таять, но иногда температура всё ещё опускается до -10℃. На реке Кие снег ещё лежит. Во время празднования Пасхи местная культурная община раздаёт нам пасхальные угощения. Нам всегда дают рыбу и мясо двух сортов и т. д. И напоследок нам дают всегда суп, но он очень вкусный.

Целую вас, твой преданный муж».

Лагеря и почтовые карточки

Одной из официальных целей объявления Россией войны было освобождение и объединение славянства. Поэтому Генштаб вполне официально рекомендовал создавать пленным славянам – чехам, словакам, хорватам, словенцам, русинам – более благоприятные условия содержания по сравнению с немцами и венграми. Славянам доставались лучшие помещения, их привлекали к труду добровольно, отпускали на вольные работы по найму.

К 1916 году число военнопленных исчислялось миллионами, и ни в какие общественные помещения они уже не входили. Пришлось строить лагеря, к 1917 году их было в России более 400, в каждом от двух до десяти тысяч человек. Строили их по стандартному плану: деревянные бараки на 500 человек каждый, нары, умывальники, кухни, бани, продовольственные лавочки. На территории Мариинского и Кузнецкого уезда лагерей не было, ближайший – в Томске.

– Когда мы берём карточку в руки, мы узнаём и чувствуем, чем жил его автор, – комментирует Тимур Логунов. – В текстах не содержится практически никаких сведений о политических изменениях или ходе войны. Отчасти из-за цензуры: на каждой карточке, если вы присмотритесь, стоит штампик цензора. Поэтому люди писали личные, семейные вещи. В этих переписках много чувств, уменьшительно-ласкательных форм. Посмотрите, военнопленный называет свою супругу не Elsa, а Elsinko, то есть «Эльзочка», спрашивает, какие новости у родных, она так же ласково ему отвечает на какие-то бытовые темы. Вместе с тем понятно, что в этот момент решается судьба мира, что пленный живёт и не понимает, а что будет завтра, и у человека в душе тоска. Очень трогательный контекст. При этом мы ещё держим в голове, что он пишет не из турпоездки по Сибири, что это всё-таки пленный враг, и это смешивает чувства.

За условиями содержания во всех странах присматривали взаимные делегации Красного Креста воюющих и нейтральных стран. Например, осенью 1915 года комиссия датского общества Красного Креста посетила Тюмень, а в 1916 году делегаты из Дании и Австро-Венгрии посетили лагеря для военнопленных в Омске и Таре – и остались довольны тем, как их кормят и содержат. Кроме того, представители нейтральных стран, чаще всего Швеции и Дании, сопровождали подарки для военнопленных в России, собранные их соотечественниками.

Lageria Alapajewskaja Jurjewsky Zavod, Ekaterienalaw

25 декабря 1916 года

«Мой дорогой Карл!

Сегодня (слово размыто) вечером я думаю о тебе чем ты сегодня занимаешься как твои дела? здоров ли ты? Я уже так долго не получала писем (в скобках слово зачёркнуто) только одно, которое ты написал 1 августа, я не знаю, что и думать, почему я не получаю писем, может быть, ты болен, дорогой мой, напиши мне, если это возможно, если ты не хочешь, чтобы я тебе писала, то пиши сам, (слово неразборчивое) венгерский (неразборчиво) так же, как я пишу тебе, и если вместо тебя кто-то пишет, то всегда подписывайся своим именем.

Я, слава Богу, здорова, чего и тебе желаю. Сегодня твой день рождения, дай Бог тебе всего хорошего, целует тебя твоя вечно любящая Роза, отец тоже здесь, он тоже кланяется и целует тебя» (скан обрывается).

Примечание переводчика

В письме очень много орфографических и грамматических ошибок, отсутствуют знаки препинания.

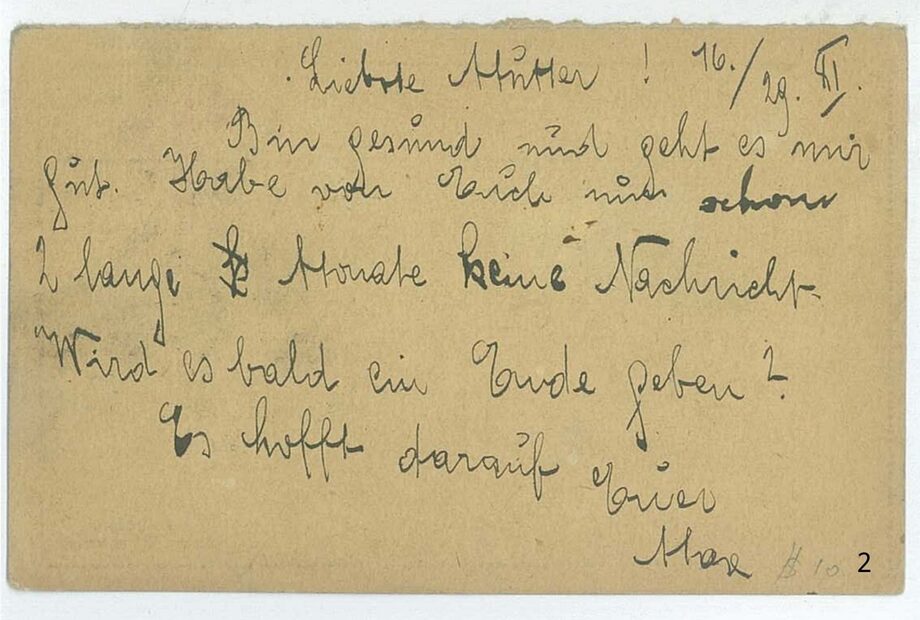

Адрес: Л. Штейн, Австрия, Вена, III Дитрихгассе, 20, 1/3

«Дорогая мама! Я здоров и чувствую себя хорошо. Я не получал от вас вестей два долгих месяца. Скоро ли этому придет конец? Я надеюсь на это».

Мир и отправка домой

Россия, вложившая в войну все силы и потерявшая миллионы солдат, надорвалась перед самым концом. Война окончилась сначала Февральской, а затем Октябрьский революцией, развалом империи и сепаратным Брестским миром, который заключали уже большевики, бросив союзников по Антанте. Мир оказался не только предательским, но и недальновидным: имея больше ресурсов и людей, Франция и Англия при поддержке США спустя полгода всё-таки одержали победу. Победители получили дивиденды по Версальскому договору, но России среди них уже не было. Впрочем, и победителей сложно называть выигравшими: территориальные приобретения вроде Эльзаса и Лотарингии были слабым утешением на фоне чудовищных разрушений и миллионов смертей.

Высылка военнопленных из России началась сразу после Октябрьской революции – ещё до заключения мира домой вернулись до полумиллиона человек. Официальное возвращение началось весной 1918-го, но уехать с каждым месяцем становилось всё труднее: в стране разгоралась Гражданская война. Обе стороны – и Советская власть, и Белое движение – пытались привлечь военнопленных, как опытных солдат, в свои ряды, предлагали оружие и гражданство. В Австро-Венгрии и Германской империи, куда приезжали пленные, государство рушилось тоже, поэтому точной статистики возвращения нет. Историки называют приблизительные значения: в российском плену пропали без вести, погибли на фронтах Гражданской войны и умерли от болезней около 15% военнопленных – это более 300 тысяч человек. Остальные благополучно вернулись домой. Были ли среди них авторы писем, переведённых в Кемерове, сейчас не знает никто.

– Мы хотим вывести проект за рамки Кузбасса и отследить людей, писавших родным из Сибири, – рассказывает Елена Малахова. – Возможно, удастся найти их правнуков и узнать, чем закончилась, например, история Юлиуса, писавшего Эльзе. Остался ли он здесь, в сибирской земле, или всё-таки попал домой и воссоединился с семьёй? И как сложилась их судьба? Кроме того, мы будем собирать новые карточки, и проект будет вовлекать больше людей, и историй будет больше.

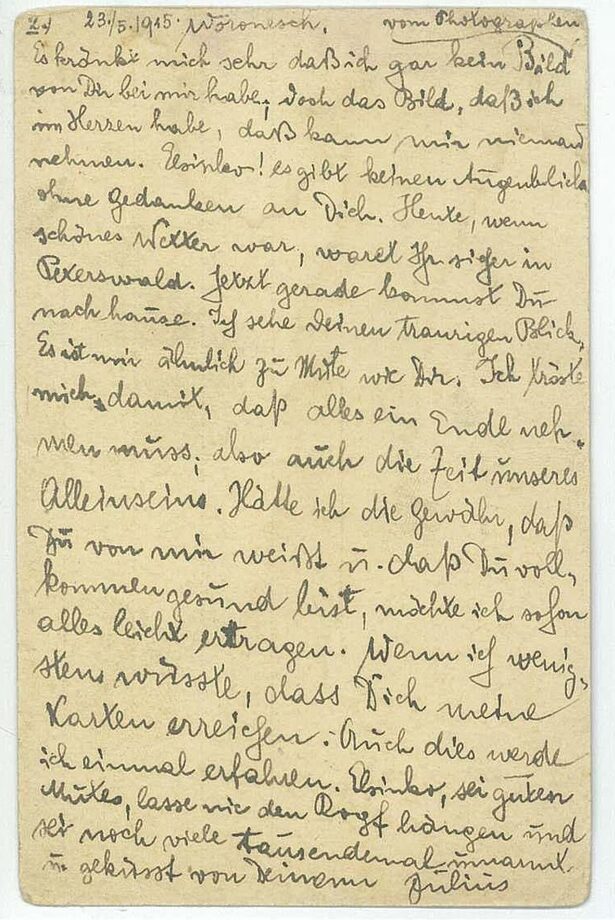

Польская Острау, Австрия, Силезия

Воронеж, 23 мая 1915 года

«Я очень благодарен, что у меня нет с собой твоей фотографии, но она у меня с собой в сердце и ее никто у меня не сможет забрать. Эльзочка, нет ни одной минуты, чтобы я о тебе не думал. Сегодня, когда погода стоит хорошая, вы, скорее всего, были в Петерсвальде. Сейчас, ты как раз возвращаешься домой. Я вижу твой печальный взгляд. Мне так же плохо, как и тебе.

Я надеюсь на то, что когда-нибудь это закончится, так же, как и наша разлука. Если бы я знал, что ты знаешь обо мне, и что ты совершенно здорова, то я бы все смог вынести.

Если бы я только знал, что мои карточки дойдут до тебя. Об этом я тоже когда-нибудь узнаю.

Эльзочка, будь храброй и никогда не опускай голову.

Целую и обнимаю тебя тысячу раз.

Твой Юлиус».

– Этот проект – о душе человека, – говорит Елена Малахова. – Военнопленных ждут жёны, ждут дети, и посмотрите: они не думают о возмездии и войне, они пишут о мирной жизни, о любви, книгах, ценах, о комодах, в конце концов. Возможно, это якорь, который держит их, помогает сберечь душевные силы и дожить до момента, когда они встретятся с близкими. Эти личные истории очень важны сегодня. Они – мостик и в наше время в какой-то степени. Они показывают, что человек остаётся человеком в любой ситуации.

«Письма из прошлого» рассказывают истории людей и потому легко выходят за границы исторической науки. Легко представить, как карточки превращаются в спектакль-вербатим, графический роман, хореографическую постановку или анимационный фильм. В таком виде они могут стать ключом к пониманию истории в захватывающей творческой форме и вырасти в большой гуманитарный проект, связывающий под знаком Красного Креста людей, регионы, страны и исторические эпохи.

Текст: Вячеслав Ворожейкин

Фото: Александр Денисов / A42.RU

Иллюстрации и документы: кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста