Хочу как Шишкин. Как моя дорога к стилю великого пейзажиста закончилась неудачей

Хочу как Шишкин. Как моя дорога к стилю великого пейзажиста закончилась неудачей

Волшебство полотен Ивана Шишкина продолжает завораживать кемеровчан. Выставка собрала уже 25 тысяч посетителей. Многие приходят не раз — настолько притягательна атмосфера экспозиции. Рекорд поставила одна из кемеровчанок: она посетила выставку пять раз!

Корреспондент A42.RU Дарья Наполова решила попробовать себя в роли пейзажиста и на час почувствовать себя не Наполовой, а Шишкиной. Это был провал.

Кисть, картонка и пакет

В Кемерово с лекциями о художнике из Санкт-Петербурга приехала Нина Гладкова — ведущий специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея. В рамках проекта «Лес — художнику» она устроила для журналистов, блогеров и школьников мастер-класс.

Усадив нас за столы, накрытые разными художественными принадлежностями, кандидат искусствоведения начала рассказывать о живописи в целом. Как она потом призналась, это было нужно, чтобы погрузить нас, нехудожников, в творческую атмосферу.

Я сидела, слушала про графику и живопись, посмеивалась над анекдотами про древних живописцев и Ахиллеса — и то и дело поглядывала на чистый лист и баночки с гуашью.

Выбор краски для мастер-класса понятен. Шишкин предпочитал масляные. Укрывные, плотные, богатые цветом и глубиной — именно такие. Но нам, художественным дилетантам, естественно, подойдёт и недорогая гуашь. И пусть магической шишкинской глубины с её помощью не добиться, но зато в насыщенности цвета она точно не подведёт.

Спустя 15 минут, когда мы все уже насквозь пропитались творческим духом, Нина скомандовала: «Пишут все!».

Шишкин — или, как его с лёгкой руки галериста Третьякова прозвали современники, «Лесной царь», — жил природой. Мог часами сидеть, наблюдать, делать десятки эскизов и этюдов, прежде чем взяться за картину. Нам по пути пейзажиста точно не пойти — вдохновляться разве что фикусом в углу студии или елью за окном. Придётся хорошенько напрячь фантазию.

По замыслу писать предстояло дерево — в частности, дуб. Иных условий не было: хочешь — дуб в сугробе, хочешь — в золотой листве.

Я, дошагав до музея по снежной «каше» под серым небом, по которому гонялись друг за другом монохромные вороны, решила сотворить летний пейзаж. Да и сам Шишкин предпочитал сочные зелёные пейзажи. Так что со временем года я даже не раздумывала.

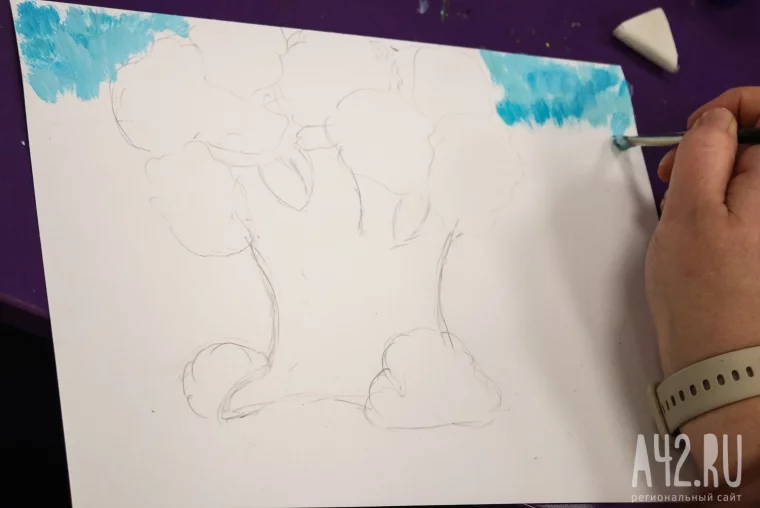

Набросав карандашом эскиз своего дуба, я вдруг вспомнила слова приятеля-художника: «Не располагай главный объект чётко посредине листа». Жаль, что пришло на ум слишком поздно. К слову, композиция у меня всегда хромала — что бы я ни рисовала.

Дуб автор мастер-класса выбрала не случайно. Одна из лучших картин Шишкина — «Среди долины ровныя» (1883 год) — построена на противопоставлении безбрежной равнины и одинокого могучего дуба, который словно парит над ней. Моё же дерево нельзя назвать столь одиноким: оно растёт в окружении пушистых кустов или, возможно, таких же дубовых соседей.

Пока я пыхтела над ветвями, девчонки за моим столом уже вовсю смешивали краски.

«Идём послойно. Начинаем с заднего фона, с неба, с окружения нашего дерева. Небо нужно сделать словно в дымке», — советовала Нина Гладкова.

«Дымка так дымка, к дымке мы все привыкли», — решила я и принялась яростно смешивать на палитре синюю краску и белила. Оптимистично полагала, что сходу добьюсь нужного оттенка.

Смешно, но нет! С гуашью я последний раз встречалась, когда рисовала антинаркотический плакат в старших классах… Или это был ватман с рисунками к юбилею Пушкина? Уже и не вспомнить. Но тогда задача «сделай дымку» не стояла. Синий так синий, ядрёный красный, ядовитый жёлтый — юность не приемлет полутонов.

«Больше, больше белил, не жалейте их! Нужно, чтобы густенько было. А потом берите щетинную кисть и методом тычка работайте — это поможет создать иллюзию воздушности», — командовала Нина Гладкова.

Тыкать колючей кисточкой мне так понравилось, что я даже оставила попытки что-то сделать с цветом неба. Я честно пыталась замешать нужную краску с белилами, но всё равно выходили разные оттенки бирюзового. Словно моё дерево растёт не в российской дубраве, а под небом Мальдивского архипелага.

«Художник должен быть в краске»

Но надо было торопиться, поэтому я перешла к следующему этапу — траве. Только я начала намешивать два оттенка зелёных красок и белила, задумавшись, что вообще у меня сейчас будет, как искусствовед вновь скомандовала:

«Берём полиэтиленовый пакетик, комкаем его — и работаем над окружением ваших дубов! Нам важно сделать эффект подвижности, мелкости травы».

Пакет?! Делать нечего — отложила кисть, скомкала мешочек и стала тыкать им в краску, а потом в свой горемычный рисунок. Оказалось, что это дело не самое простое. Гуашь засыхает быстро, а важно было не оставить белых участков на картине — потому что это ж живопись, а не графика какая-то.

Однако скомканный пакет действительно даёт мелкую складку и интересную подвижную фактуру. Правда, важно набирать больше краски, чтобы не было столько проплешин, как у меня.

Итогом я оказалась довольна. Только вот запачкалась я с этим полиэтиленом знатно… Но отступать некуда — впереди только дуб!

Тут ведущая мастер-класса милосердно разрешила действовать кистью, предложив делать крупные мазки и пятна. Важно, чтобы они отличались по своей фактуре от всей другой зелени, которая дубу не принадлежит.

«Да, художник должен быть в краске — это нормально, это хорошо», — рассмеялась Нина, заметив мои радужные пальцы.

Кора дуба — не по зубам

Скажу честно — я очень отставала. Когда большинство участников мастер-класса уже начали красить стволы своих дубов, я всё ещё занималась кустами, прослушав все рекомендации.

Видя моё красочное замешательство, искусствовед подошла, объяснила, показала:

«Для того чтобы передать фактуру коры, мы используем гофрированный картон. Он позволяет наносить такие красивые волнистые линии, создавать линейный рисунок».

Опытные руки, конечно, и куском картона могут сделать красиво. Мои же десять минут пытались нацарапать этим обломком хоть что-то путное. Когда я закрасила уже пятый раз, на помощь ко мне пришла наставница. Лёгким движением она за секунды создала на многострадальном и уже довольно жирненьком дубовом стволе элегантные борозды.

«Это древний метод, который ещё использовали для украшения первобытных глиняных горшков. Правда, это была расчёска или какой другой рифлёный инструмент, с помощью которого можно было наносить на эти самые линии волнистые. Поэтому такая техника с историей», — пояснила она.

Глядя на мой дуб, который, на мой взгляд, больше походил на могучий баобаб, Нина Гладкова на минуту задумалась: «Может сюда качельку?».

Я же не согласилась. Вы уж извините, но…

Вот у Шишкина все дополнительные элементы — человек или животное на пейзажах — выглядят, на мой взгляд, как приёмыши. Нарядные красавицы, крестьяне, пёсики — они замечательные, но так и хочется у них спросить: «Зачем вы здесь, люди, звери?». Убрать их — и ничего не поменяется. Ведь Шишкину любимы и интересны деревья, лес, природа, а не все вы!

Поэтому никаких качелек — я согласна только на дупло.

Бери и делай

По словам автора мастер-класса, у нас получилось. Мы попытались поиграть с разными фактурами, с густой насыщенной краской, чтобы окунуться именно в атмосферу работы живописца.

Если вы, как и я, хотите почувствовать себя хоть немного Шишкиным или юным падаваном-пейзажистом, то я резюмирую: берите лист бумаги, гуашь или какую-нибудь другую краску с укрывистыми свойствами. Рисуйте карандашом дерево, облака и какие вам нравятся кусты или газон. Для неба используйте «колючую» кисть, для фона — пакет, а для ствола — гофрированную картонку толщиной с палец. И будет вам хорошо.

Добавлю ещё, что вторым после живописи увлечением Ивана Шишкина была графика. Его наследие — офорты, литографии, эскизы пером, карандашом, углём и акварелью. Особенно художник преуспел в гравировке — он талантливо рисовал на металле «царской водкой». Если вам ближе графика, можете попробовать себя в ней.

Разнообразие материалов, с помощью которых великий художник создавал свои шедевры, поражает: графит, угль, сепия, карандаш, тушь, и даже соус (мелки из смеси глины, мела, клея и красителей).

Шишкин — прямо в сердце

«Иван Шишкин — живописец, который близок каждому. Его творчество связано с природой, а для нас быть на природе, быть рядом с природой — это понятная ситуация. С другой стороны, Шишкин придаёт природе совершенно особый статус. Знаете, он изображает лес как место силы, которую мы можем впитать», — считает ведущий специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Нина Гладкова.

И правда, глядя на полотна знаменитого пейзажиста, будто подзаряжаешься от его леса. Словно он такой родной и настоящий! Поэтому художник, который жил и творил в XIX веке, близок и нам, жителям века XXI-го. Он заставляет нас почувствовать… что-то такое… особенное. Да.

Выставка в музее ИЗО продлится до конца ноября. Я обязательно вернусь к работам Ивана Ивановича. Хочется ещё немного задержаться в этом «лесу», вновь окунуться в таинственную шишкинскую благодать.

Фото: Александр Денисов / A42.RU