Переводчица, писательница, историк и искусствовед Мэри Кушникова переехала в Кузбасс в 1973 году. Она родилась в Румынии, воспитывалась в католическом пансионате, подростком попала на Украину, с мужем уехала в Казахстан — и всюду, где жила, интересовалась местной историей. В Кузбассе она вела цикл телепередач, написала сотни статей: об автономной индустриальной колонии, о пребывании Достоевского в Кузнецке, о послевоенной истории кемеровских церквей. Кушникова опиралась строго на архивные документы и статистику, но писала без нарочитой наукообразности, ясным и образным языком.

Потому ли, что Мэри Кушникова была для Кузбасса человеком внешним, или по какой-то другой причине, но она ясно видела историческую ценность в вещах, которые местные краеведы едва замечали, а власти признавали со скрипом. Она писала в газеты, настаивая на восстановлении домов Обнорского и Куйбышева в Новокузнецке, билась за дом Достоевского, за Народный дом — а получала обвинения в непрофессионализме и политические ярлыки. Она нашла в томском архиве записки о Кузнецке XIX века и переписала их от руки. Она неустанно «подсвечивала» Ивана Селиванова, которого потом назовут «сибирским Пиросмани» и буду выставлять в Париже. Иногда у неё получалось продавить сохранение памятника, издание книги, проведение выставки — и проект получал статус и финансирование. Но чаще не получалось.

Мэри Кушникова умерла относительно недавно, в 2018 году, но в последние годы почти не писала. Кузбассовцы, не заставшие телевидения 1980-х и не интересовавшиеся историей в 1990-х (до того ли было?), о Мэри и не слышали. Темы, которые она поднимала, после смерти последнего нескучного краеведа Владимира Сухацкого как будто ушли в тень. Мы выбрали пять явлений, которые сохранились до наших дней во многом благодаря Мэри Кушниковой.

Дом Достоевского: 22 дня — это много

Фёдор Достоевский провёл четыре года на каторге в Омске, в 1854 году был зачислен простым солдатом в Семипалатинск. Там он влюбился в жену мелкого чиновника Александра Исаева — Марию. Исаевы жили бедно и вскоре уехали в Кузнецк, где Александру дали должность смотрителя трактиров. Вскоре он умер от пьянства.

Достоевский писал Марии Исаевой, она писала в ответ, но параллельно всё больше увлекалась местным учителем. Любовная драма получила развитие, когда Достоевский, командированный в Барнаул, смог заехать к возлюбленной в Кузнецк на пару дней. Женщина разрывалась между двумя мужчинами, и Достоевский, отчаясь, даже просил в письме друга, барона Врангеля, похлопотать о достойной должности для своего соперника — «если уж выйдет за него, чтобы хоть деньги были».

В итоге сердце Исаевой осталось принадлежать Достоевскому. После амнистии и восстановления в дворянских правах он получил чин прапорщика, второй раз приехал, чтобы сделать Марии предложение, и в 1857 году они обвенчались в Одигитриевской церкви Кузнецка, причём соперник был поручителем на свадьбе.

Итого Достоевский прожил в будущем Новокузнецке всего 22 дня, а конкретно в том доме, где будет его музей — и того меньше. Связь Достоевского с этим конкретным местом кузбасским функционерам от культуры виделась зыбкой. Домик ничем не примечательный, вдобавок к 1970-м годам его несколько раз топил паводок, он гнил и разваливался. В конце концов, что такое две недели? Так можно любую гостиницу объявить музеем Достоевского и любой сарай, куда он заходил…

Мэри Кушникова последовательно объясняла, почему эти 22 дня нужны для понимания Достоевского, и сохранить дом-музей именно в Новокузнецке — важно. В общей сложности она написала об этом три книги.

— Сбережение дома Достоевского, раскрытие сюжетов о его «кузнецких днях», — важный вклад Мэри Моисеевны в сохранение нашего культурного наследия. Она прекрасно чувствовала суть изучаемых эпох, мастерски подмечала особенности человеческих характеров. Любила поинтриговать читателя, поставить целый ряд вопросов, на которые ни один исследователь не мог дать однозначного ответа, — рассказывает хорошо знавший Кушникову кемеровский историк Александр Коновалов.

Мэри Кушникову поддержали и другие краеведы — и местные, и московские, что очень влияло на местные власти. В ходе борьбы за домик его включили в список особо охраняемых государством в 1974 году, затем объявляли уничтоженным после паводка в 1977-м. Но краеведы не сдались и составили письмо в Министерство культуры РСФСР с просьбой дом восстановить и открыть-таки музей — сейчас это не очевидно, но шаг был довольно рискованный.

В 1980 году литературно-мемориальный музей Фёдора Михайловича Достоевского открыли официально — сначала как филиал Новокузнецкого краеведческого музея. В 1988 году дом начали тотально реставрировать: разобрали по брёвнышку и собрали заново. Сейчас в музее пять залов и более семи тысяч экспонатов, он входит в ассоциацию литературных музеев страны и в «Золотое кольцо Кузбасса», ежегодно принимает тысячи посетителей.

Мэри Кушникова, состоявшая во Всесоюзном обществе охраны памятников истории и культуры, последовательно боролась и за реставрацию других памятников в Новокузнецке. Дом Куйбышева был разобран в 1967 году при прокладке объездной дороги. Народный Дом — что-то вроде дома культуры 1906 года постройки — заброшен. В итоге под нажимом краеведов всё-таки передан краеведческому музею в 1979 году, но до реставрации не дожил — сгорел. «Дом Обнорского» снесён. Скорее всего, дом, в котором недолго жил Достоевский, ожидала схожая судьба. Кушникова была не единственной, но, пожалуй, самой активной и влиятельной его защитницей.

Иван Селиванов, чудак-живописец

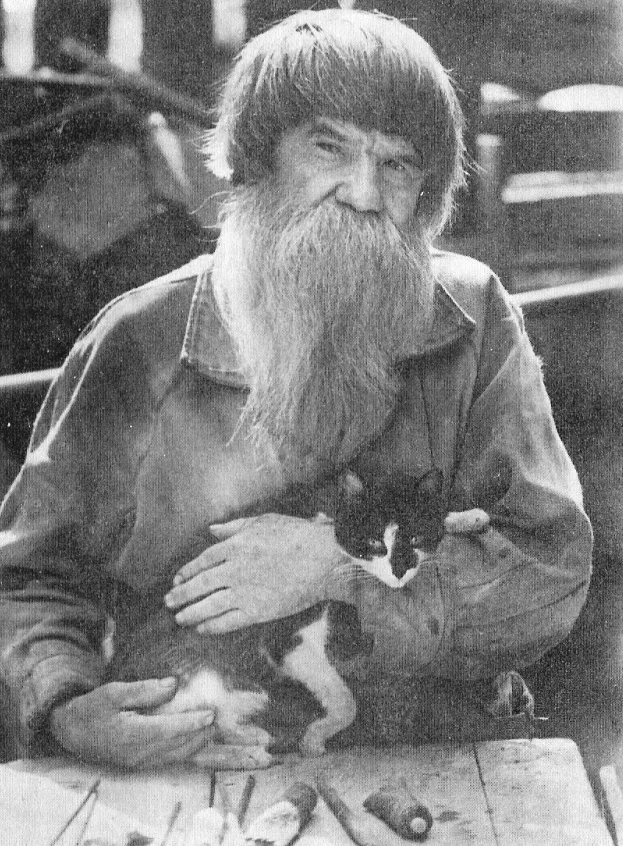

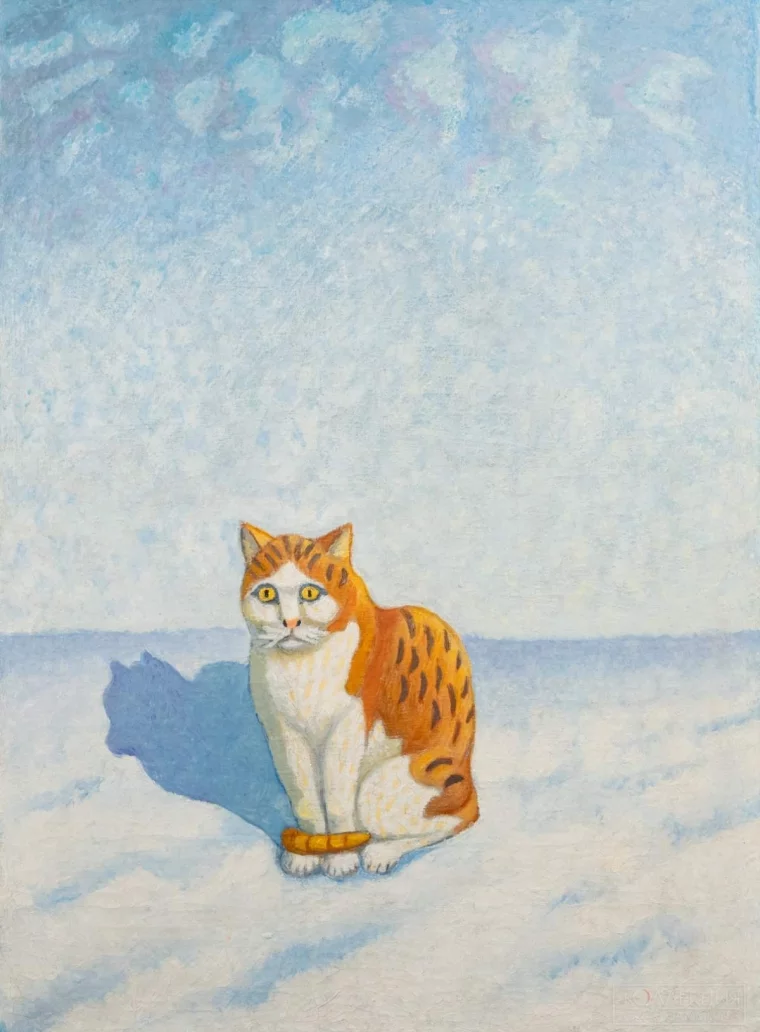

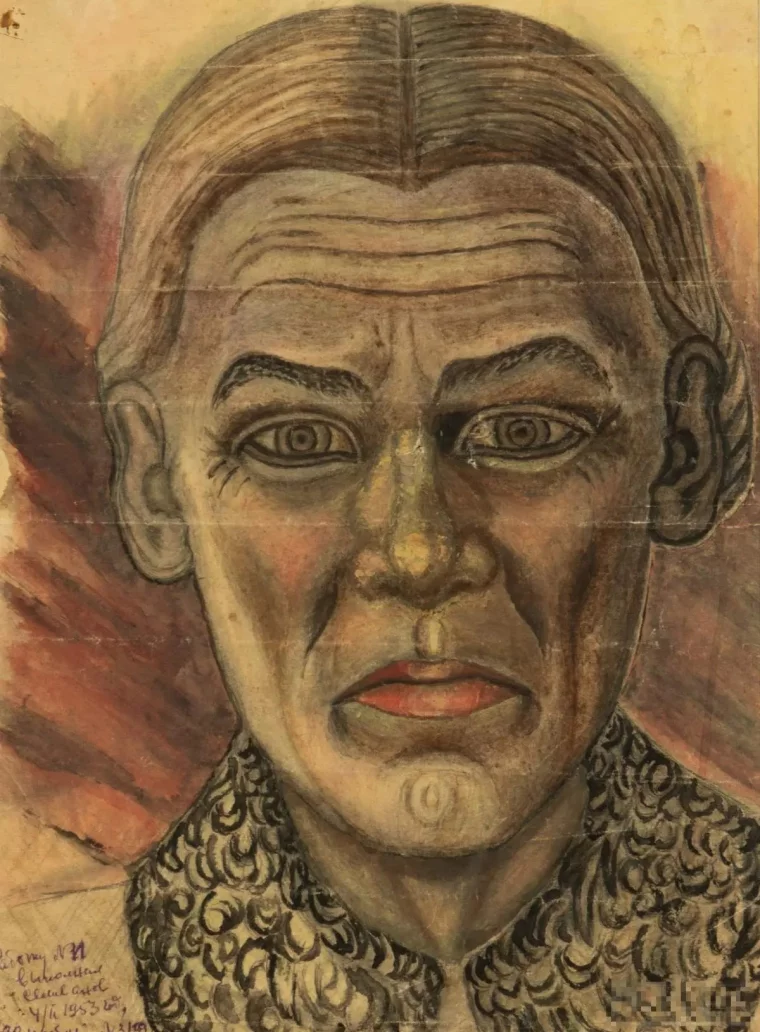

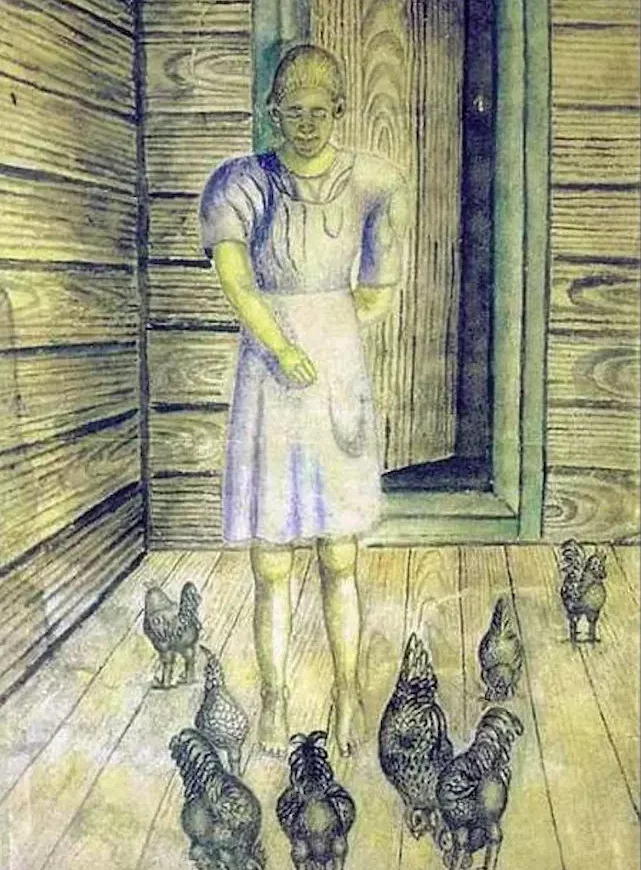

Иван Селиванов был крестьянином-самоучкой с русского Севера: родился в 1907 году в Архангельской губернии в бедной семье, много переезжал. В 1941 году эвакуировался из Ленинграда в деревушку около Прокопьевска, примерно тогда же начал рисовать. Наивные рисунки, похожие на детские, он отправлял в Москву: вычитал в газете, что самодеятельных художников набирают в заочный народный институт имени Крупской. Его начали курировать педагоги, полноценным обучением это не было.

К 1970-м работы Селиванова уже побывали на международных выставках, но кемеровские функционеры от культуры продолжали считать примитивиста лишь малограмотным чудаком. Мэри Кушникова написала о старом художнике очерк в 1977 году и с тех пор переписывалась с ним, приезжала в гости и отправляла посылки. Большой знаток и коллекционер картин, Кушникова не была склонна переоценивать «наивное искусство», но регулярно подчёркивала дарование Селиванова. Который между тем жил очень бедно, картины не продавал, а отправлял в московский музей.

Селиванова окончательно, без оговорок, признали лишь в 1980-х, когда он был уже глубоким стариком. О нём снимали документальные фильмы, элементы биографии легли в основу художественного фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли». Его работы экспонировали в Праге, Берлине и Париже, внесли во «Всемирную энциклопедию наивного искусства», изданную в Лондоне.

Первую и единственную прижизненную выставку Ивана Селиванова в Новокузнецке помогла организовать Мэри Кушникова в 1986 году. Первую книгу о Селиванове написала она же. Книга вышла в свет в 1988 году, но художник до этого не дожил — умер на несколько месяцев раньше.

Кузнецкая летопись Ивана Конюхова

Иван Конюхов жил в Кузнецке, был купцом, потомком первых служилых людей в этих местах. В 1867 году он начал составлять «Памятную историческую записку, или летопись, о городе Кузнецке». Он не был гуманитарно образован, о чём сразу предупреждал читателя: «Писал же я как человек неучёный, весьма простым слогом, не соблюдая ни в чём никакого порядка».

«Кузнецкая летопись» относительно коротка, но наполнена бесценными бытовыми деталями и сценками из жизни Кузнецка XIX века. Исторические сведения о нападениях «татар» соседствуют с советами по пчеловодству, перечнем громких преступлений, погодных аномалий, описанием одежды городских обывателей. Глубоко религиозный Конюхов с пиететом описывает рукоположения священников, при этом на полях рукописи можно встретить яркие примечания вроде «…и троекратно было мордобитие подпоручика Капустина и торгаша Ланшакова, а в конце попы рыгали по углам и затем один у другого сосали бороды».

Конюхов несколько раз пытался приобщить свою «Записку» к официальной городской летописи, но городская дума отказывала ввиду её любительского, «домашнего» характера. В XX веке рукопись хранилась в научной библиотеке Томского государственного университета, историки работали с ней, но для широкой публики книга была недоступна.

Мэри Кушникова смогла увидеть документ в 1980 году и сразу поняла, что нашла сокровище.

— Обрабатывать рукопись было тяжело: чернила выцвели настолько, что копировать листы стало невозможно. А там ещё такой ужасный почерк… Кушникова с коллегами несколько лет расшифровывала записи, это огромный труд. Сейчас книга издана, это уникальный для Кузбасса памятник, — рассказывает Вера Лаврушкина, заведующая отделом в научной библиотеке Кузбасса имени Фёдорова.

Мэри Кушникова работала не одна: в обработке «Кузнецкой летописи» помогал писатель и историк Вячеслав Тогулев, который позднее станет соавтором многих её книг. Сбор архивных материалов профинансировал краеведческий музей Новокузнецка, помогали сотрудники библиотеки ТГУ и томского госархива. Но на дворе кипели девяностые, и лишь благодаря энергии и авторитету Кушниковой книга всё-таки отправилась в печать. Сценки позапрошлого века, полные жизни, теперь доступны любому новокузнецкому школьнику из числа интересующихся историей отличников.

Дом Губкиных, самый старый в Кемерове

Благодаря Мэри Кушниковой в Кемерове сохранили самый старый в городе дом: его сплавили по реке из окрестностей деревни Салтымаково, где дом застал ещё отмену крепостного права. Построили его беглые крепостные Губкины.

В Гражданскую потомки Губкиных подались кто в белые, кто в красные. Дом был свидетелем извилистой истории — A42.RU подробно писал об этом памятнике ранее — но к концу 1970-х представлял собой унылое зрелище. Последние жильцы выехали, чернели выбитые окна, в пустующих комнатах собиралась шпана. Дом собрались сносить, в 1978 году сруб продали частному лицу за 120 рублей ради добротных брёвен из вековой лиственницы.

Мэри Кушникова жила по соседству, видела, как ветшает дом, и начала энергичную борьбу за сохранение этого реликта старой планировочной структуры Щегловска. Скрупулёзно документировала свидетельства прежних жильцов дома, искала потомков Губкиных, собрала упоминания о них в документах, фотографии, описания. Обеспечила внимание общества охраны памятников истории и культуры. В фокусе этого внимания сносить дом местным властям стало совсем неудобно, и спустя несколько лет кипучей деятельности Кушниковой облсовет включил «Дом семьи партизан Губкиных» в реестр объектов культурного наследия. В Томске смогли сохранить сотни домов такого возраста. В Кемерове усилиями Кушниковой остался хотя бы один.

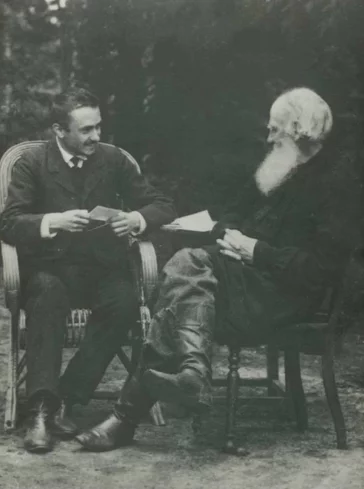

Воспоминания о Новокузнецке брата секретаря Толстого

О том, что Достоевский венчался в Кузнецке, первым написал в газете в 1904 году 18-летний сын смотрителя местного училища Валентин Булгаков — собрал документальные свидетельства и воспоминания старожилов. Позднее Валентин уедет учиться в Томск и Москву, прочитает «Исповедь» Толстого, поступит к нему в секретари. Переживёт эмиграцию, вернётся в СССР, напишет книги и 20 лет будет заведовать музеем в Ясной Поляне.

-

Вениамин Булгаков -

Валентин Булгаков и Лев Толстой

Младший брат Валентина, Вениамин, менее известен — он был простым педагогом. К 1966 году Вениамин написал две автобиографические повести о детстве в Кузнецке, которые до читателя не добрались. Рукописи находились в хранилищах Новокузнецкого краеведческого музея. О том, что они вообще существуют, спустя четверть века мало кто помнил. Мэри Кушникова литературно обработала тексты, и под названием «В том давнем Кузнецке» они вышли в свет в 1991 году.

Аристократка духа

Эти пять зарисовок — малая часть того, что сделала в Кузбассе Мэри Кушникова. Она автор цикла телепередач о предметах искусства «Душа вещей», более пятисот статей и восемнадцати нескучных книг. Кушникова отказалась от тяжеловесной наукообразности в пользу образного художественного слога, у неё легко читаются даже документальные хроники, а автобиографический очерк «Обелиски для наших мальчиков» написан будто вчера. Историки видят в Кушниковой прежде всего популяризатора документального наследия по истории Кузбасса, искусствоведы — коллекционера, эстета, автора художественных книг.

Мэри Кушникова много лет ходила по краю, подвергаясь жёсткой критике. Обвинения в непрофессионализме, ангажированности, материальной заинтересованности, сомнительной биографии (беспартийная еврейка-космополитка, иностранка) сыпались на неё и кулуарно, и публично. Многие исторические темы при Союзе исследовать было опасно, но в девяностые пришла свобода — и Кушникова с энтузиазмом поднимает их одну за другой. Одна тема как по ниточке тянула другую: Булгаков в студенческой заметке критиковал художника Вучичевича-Сибирского — и вот Мэри уже интересуется страшными обстоятельствами его смерти на даче в Крапивинском районе. Она приводит свидетельства того, что убийцы Вучичевича были не бандой уголовников, как писали всегда, а идейными большевиками. Пытается оценить истинные масштабы резни, устроенной в будущем Новокузнецке красными партизанами Василия Рогова. Вместе с Вячеславом Тогулевым пишет три тома «Страниц истории города Кемерово» — обильно насыщенные ссылками на архивные документы, книги не обходят стороной, а скорее подчёркивают и масштаб сталинских репрессий, и поздние ошибки местных властей.

Для человека, не входившего в сообщество краеведов и искусствоведов, эта активность могла выглядеть битвой с призраками — широкую публику после распада СССР занимали уже совсем другие проблемы. И Кушникова постепенно отходит от публицистики, сосредотачивается на книгах и воспоминаниях. Из мемуаров тех лет можно узнать, например, как в детстве юную Мэри обучали румынскому, французскому, немецкому, итальянскому и латыни, как семья уехала в СССР, спасаясь от пришедших к власти нацистов, как эвакуировалась под бомбами в Великую Отечественную.

Последние пятнадцать лет жизни она писала уже очень мало.

В нулевые Вячеслав Тогулев организовывает сайт, переводит большой массив статей и книг Кушниковой в электронный вид, а полемический задор в интернет и в нарождающиеся соцсети — «Живой Журнал». Архивы сетевых битв через Wayback Machine доступны и сейчас: почтенные писатели и краеведы не чурались площадной ругани, выясняя, за кем была историческая и художественная правда в делах далёкого прошлого. Из 2025 года это читать и увлекательно, и немного грустно, ведь почти все участники уже умерли.

Мэри Кушниковой это уже не касается — подлинная аристократка духа, она тихо ушла в вечность в 2018 году, оставив обширную коллекцию предметов искусства и наследие, которым будут жить поколения кузбасских краеведов.

Давайте и мы запомним это имя.

Фото: Государственная научная библиотека Кузбасса имени В. Д. Фёдорова, Новокузнецкий краеведческий музей, библиотека имени Н. В. Гоголя г. Новокузнецка, Всероссийский музей декоративного искусства, энциклопедия телевидения Кузбасса, Александр Патрин, Мария Куклева / A42.RU