«Зачем платить, если можно заставить»: что студенты-медики говорят о новом законе об обязательной отработке выпускников

«Зачем платить, если можно заставить»: что студенты-медики говорят об отработке

17 ноября президент подписал закон №424-ФЗ, который фактически обязывает выпускников медицинских вузов отработать три года в государственной или муниципальной больнице (с рядом оговорок). Мы поговорили о нововведениях со студентами и опытными врачами. Одни называют закон возвращением к распределению как в СССР, другие — нормальной капиталистической практикой, третьи — жестом отчаяния со стороны государства, который лишь усугубит дефицит кадров в медицине.

Давайте разберёмся, какие обязательства закон налагает на молодых врачей, можно ли им будет выбрать город и больницу для отработки, каковы риски нововведений для пациентов — а какие вопросы закон не регулирует вообще.

Не отработка, а наставничество. Что изменил новый закон

Закон об обязательной отработке врачей разработан и направлен в Госдуму не депутатами, а правительством России. По этому закону каждый выпускник-медик обязан по окончании обучения отработать срок в медучреждении, которое оказывает услуги в рамках системы госгарантий — то есть в государственной или муниципальной больнице. Срок отработки не будет превышать 3 года, но может быть меньше.

Если выпускник-целевик откажется от отработки, он обязан вернуть стоимость обучения и вдобавок выплатить штраф в размере 200% — то есть заплатить в трёхкратном размере.

Если от отработки отказывается выпускник, учившийся на «обычном» бюджете или на платной основе, у него существенно усложняется аккредитация. Вместо очередной аккредитации он должен будет снова пройти первичную, с экзаменами и подтверждением навыков.

Все места в ординатуре становятся целевыми. Специалисты, поступившие в ординатуру в рамках конкурса на бюджет, должны будут заключить целевой договор до прохождения госэкзаменов.

Закон не касается фармацевтов — их исключили из текста на стадии второго чтения.

Изменения об отработке вступят в силу уже 1 марта 2026 года, то есть касаются абсолютно всех нынешних студентов-медиков. Изменения о целевой ординатуре касаются только тех, кто поступит в ординатуру после вступления закона в силу.

Оговорки

- Слова «отработка» в законе нет, она официально называется «периодом наставничества».

- Услуги в рамках системы госгарантий (по ОМС) оказывают и некоторые частные клиники. Значит ли это, что можно пройти отработку в частной клинике, пока не вполне ясно.

- Пройти период наставничества можно будет в любой больнице — то есть именно «распределения как в СССР» не будет, выпускник должен найти работу сам. Учитывая дефицит врачей, найти работу будет несложно — сложно будет найти работу с хорошими условиями и большой зарплатой.

Минздраву ещё предстоит разработать и утвердить положение о наставничестве и список специальностей, указав, по каким специальностям и сколько нужно будет отработать. Возможно, срок будет зависеть не только от специальности, но и, например, от региона и от места работы. Редакция A42.RU направила запрос по этому поводу в министерство здравоохранения Кузбасса.

Ни сроков, ни специальностей. Что закон не регулирует

Закон оригинального названия не имеет (просто «О внесении изменений…») и вносит поправки в два федеральных закона: «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании». В первый введены поправки о периоде наставничества, во второй — о целевом договоре в ординатуре. Напрямую эти группы поправок между собой не связаны и друг от друга не зависят.

Изменения о периоде наставничества касаются всех студентов, хотя они поступали на других условиях. Принцип, согласно которому закон не имеет обратной силы, в этом случае не действует, потому что изменения привязаны не к поступлению, а к условиям прохождения аттестации. То есть формально никого отрабатывать не заставляют — просто без отработки будет сложнее пройти аттестацию, а без аттестации работать врачом нельзя.

Закон не описывает никакие подробности «периода наставничества». Эти вопросы он не регулирует вообще:

- кто должен быть наставником и каковы его обязанности;

- от чего будет зависеть срок отработки;

- какие специальности проходить отработку не будут;

- получат ли проходящие отработку подъёмные или льготы на жильё;

- будет ли полной во время периода наставничества заработная плата.

Закон лишь вводит понятие периода наставничества. Конкретные условия, отношения наставника и наставляемого, принцип определения, уровень зарплаты и все-все-все детали предстоит дать Минздраву в своих приказах и письмах до 1 марта 2026 года. В результате этих уточнений условия отработки в целом могут оказаться как невыгодными и суровыми, так и вполне благоприятными, а кому-то даже полезными.

Обновление от 24 ноября 2025 года

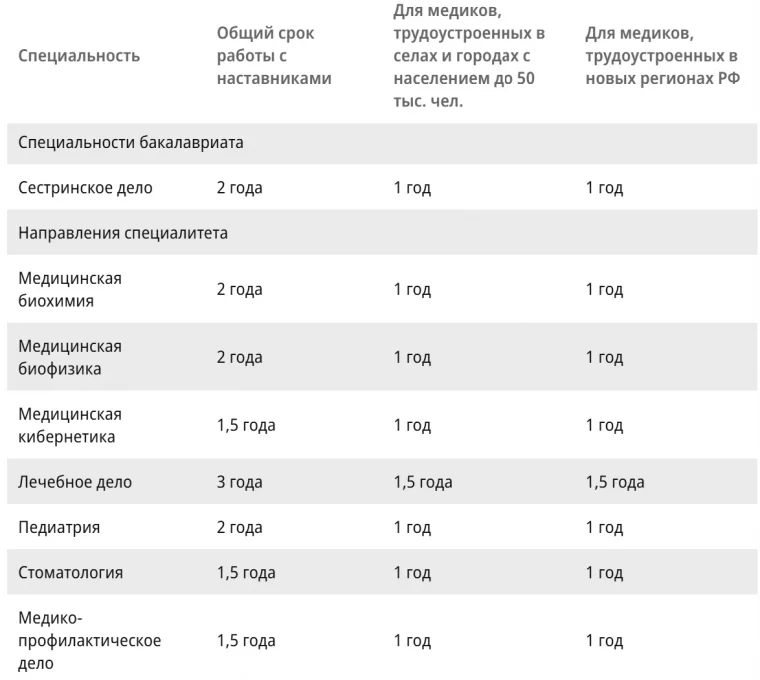

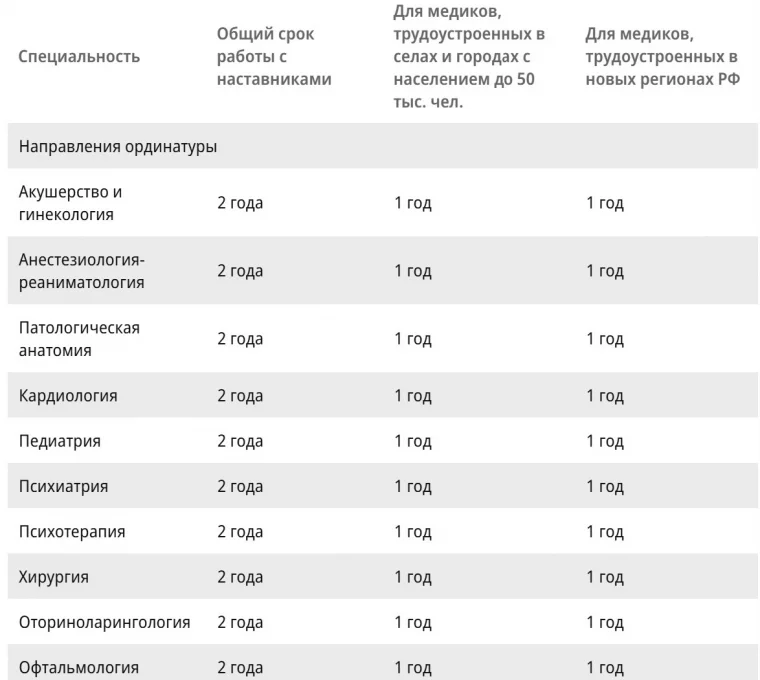

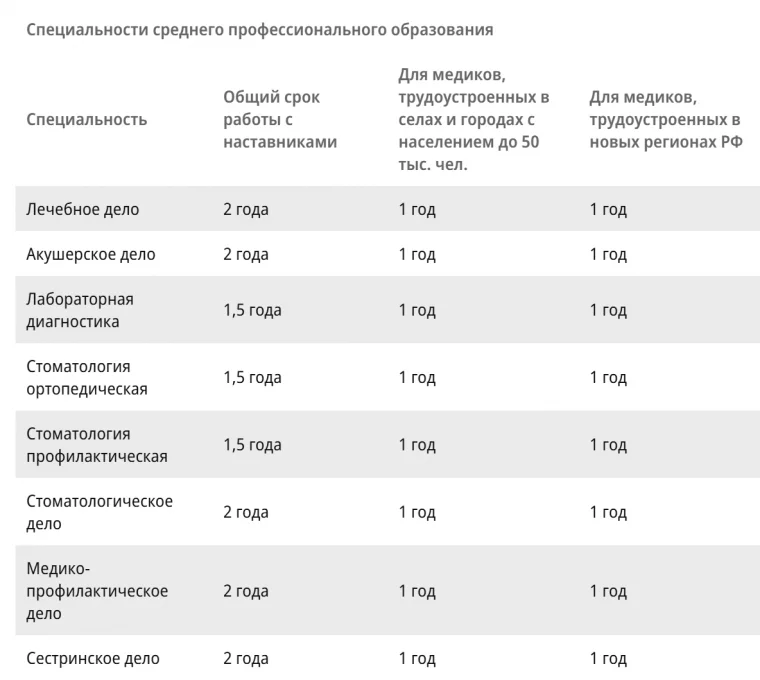

Журналисты «Коммерсанта» ознакомились с проектами приказов Минздрава. По их данным, максимальный срок отработки в три года установят лишь для некоторых медицинских специальностей: выпускников специалитета «Лечебное дело», а также ординатуры «Неонатология», «Терапия», «Онкология», «Пластическая хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия» и «Торакальная хирургия». В большинстве других случаев выпускникам придётся отработать меньше трёх лет. Наименьший срок будут отрабатывать врачи в сельской местности, малых городах и новых регионах.

Выпускников этих специальностей освободят от отработки вообще: «Гигиена питания», «Гигиена труда», «Социальная гигиена и организация ГСЭС», «Авиационная и космическая медицина», «Водолазная медицина».

По специальностям среднего профессионального образования доступен полный список:

О наставничестве проекты подзаконных актов говорят следующее:

- наставником должен быть врач со стажем не менее пяти лет по аналогичной специальности;

- наставничество может быть и очным, и дистанционным;

- наставничество будут оформлять официально в трудовом договоре и оплачивать;

- наставник будет оценивать достижения наставляемого, подавая отчёт руководителю медицинской организации, и период наставничества завершится только после утверждения этого отчёта.

За что критикуют закон о наставничестве

После принятия закона в соцсетях начался флешмоб: студенты-медики демонстративно снимают белые халаты или фотографируют заявления об отчислении, отказываясь от продолжения обучения. В частных разговорах они называют положения закона «новым крепостничеством» и «возвращением СССР».

Множество комментариев, критикующих закон, касаются отработки выпускников, обучавшихся на платной основе. В пояснительной записке авторы указывали, что цель принятия закона — решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения. Ежегодно около 35% выпускников медвузов и 40% выпускников медучилищ, получивших образование за счёт бюджета, в государственные или муниципальные больницы не идут. Поэтому в правительстве решили обязать врачей отработать несколько лет на государство. Логика такая: раз государство платит за студентов из общего котла — значит, имеет право требовать от студентов и работы ради общего блага.

В эту логику не вполне укладываются выпускники, которые учатся на коммерческой основе.

«За бюджетников заплатили из налогов. За платников заплатили они сами. По такой логике пусть тогда после 3 лет отработки нам наши деньги вернут», «этот закон должен касаться только бюджетников», «пусть тогда и у других специальностей отработку вводят, почему эксперименты именно над врачами», — пишут студенты в соцсетях.

Многие комментаторы высказываются и в поддержку нового закона. Они напоминают о советском опыте и особенно указывают на то, что бюджетники государству явно должны. «А где вы до этого собирались работать, частных больниц на всех же не хватит», «настоящим врачам этот закон никак не мешает», «пусть уходят, на следующий год больше мест на бюджете будет», «учиться на врача и возмущаться, что надо работать врачом: я запутался», — пишут они.

Мы поговорили со студентами-медиками Кемеровского государственного медицинского университета, недавними выпускниками и опытными врачами в Кузбассе. Решили, что не стоит их мнения пересказывать или сокращать. Вот они целиком.

«Это какой-то Оруэлл». Что говорят студенты

Ольга*, педиатрический факультет КемГМУ, 2-й курс

«Я на целевом обучении. Где я планирую работать, пока не могу точно сказать, такой вот парадокс: с недавнего времени целевой договор заключается с минздравом Кемеровской области. Раньше можно было заключить договор с определённой больницей, и после выпуска отрабатывать там 5 лет. Сейчас такой возможности нет. В какую больницу распределят, там и будешь набираться опыта. Поэтому для меня новый закон ничего не изменит.

Переезд в отдалённый район или маленький город — это изменение уклада жизни, часто в худшую сторону с точки зрения профессионального роста и просто комфорта. Сложно говорить о готовности, скорее это вынужденная необходимость, с которой придётся смириться всем целевикам.

Основное чувство от нового закона — разочарование. Студенты-медики и так учатся в условиях стресса, огромной нагрузки, понимая, какая ответственность на них лежит. А теперь нас ещё и лишают базового права: своего будущего, своих планов. Возможно, новый закон бы не подвергся такой критике, если бы молодые специалисты получали достойную зарплату, помощь, особенно при необходимости переезда.

Конечно, мы много обсуждали закон между собой. Подавляющее большинство против этого закона. Родители тех, кто учится на платной основе, платят 130 тысяч рублей за семестр. А их дети будут вынуждены три года работать за копейки без права выбора. Преподаватели относятся к этому по-разному, но в основном — с пониманием нашей позиции».

Станислав*, лечебное дело, 6-й курс КемГМУ

«Я учусь на бюджете. Сейчас за переезд на работу в малый населённый пункт можно получить деньги по программе „Земский доктор“ — я думал над этим. Но если выплат не будет, а будет просто отработка с обычной маленькой зарплатой, то на таких условиях я совершенно не согласен переезжать.

Я не понял из закона: вот я отучусь шесть лет, и меня как — заставят отрабатывать, или они подождут, пока я закончу ординатуру? (В ординатуру можно будет поступить без отработки периода наставничества. Вопрос, однако, иллюстрирует, что не все детали нововведений вообще понятны студентам, — прим. ред.)

Я же бюджетник, у нас по окончании шестого курса для поступления в ординатуру действует балльная система. То есть даже на платное нужно пройти серьёзный конкурс, потому что мест очень мало. Если бы вместе с новым законом правительство увеличило количество мест в ординатуре — типа, „вот вы теперь все должны отрабатывать, зато учиться могут все желающие“ — это, конечно, был бы плюс. Сейчас сложно что-то говорить по поводу закона, потому что непонятно, как всё будет работать. Если они создадут какие-то условия, гарантии, учебные места, зарплаты, то будет хорошо. А если будут просто заставлять, то это конечно ужасно. Это какой-то Оруэлл, „1984“.

Если смотреть глобально, почему врачей не хватает? Естественно, из-за низкой зарплаты и условий труда. Выпускники идут работать, получают низкую зарплату, уходят, нагрузка на оставшихся людей повышается, они уходят из-за нагрузки, и людей совершенно не остаётся. Так вот в правительстве решили вместо того, чтобы улучшить условия труда, просто заставить всех людей отрабатывать. Это приведёт только к плохим последствиям, потому что человек отработает три года, а что ему помешает через три года уволиться? Особенно если у него случится с такими условиями выгорание. А на его место опять придёт молодой врач. И таким образом будет вечная текучка неопытных людей, и уровень нашего здравоохранения понизится.

Преподаватели официально о законе вообще с нами не говорят. Только в коридоре. А студенты ещё не осознают глобальность проблемы. Новости скидывали в общую беседу, реакция была негативная, само собой. Мы просто привыкшие, что все вот такие нововведения вводят обычно через одно место. Но вдруг они для разнообразия решат сделать что-то действительно грамотно, и ординатуры будет хватать всем, и зарплату поднимут? Тогда зря мы сейчас негативим.

Называть нововведения наставничеством — это глупость, я даже не понимаю, зачем они подают под этим соусом. Сейчас наставничество есть в больницах, и его идея, естественно, мне симпатична, потому что такова специфика работы, что каждый день что-то новое, не всегда успеваешь всё узнать. Наставничество опытных коллег есть и сейчас, безо всякого нового закона».

«Идея неплохая». Что говорят опытные врачи

Ксения*, врач-офтальмолог, выпускница КемГМА 2015 года

«Отработка — это хорошо, потому что опыт работы в государственном здравоохранении очень ценный. Я отработала первые 5 лет в поликлинике города, очень этим довольна, время летит быстро. Но у меня не было наставника, и мне часто «прилетало» за то, что я отправляла в областную больницу пациентов с подозрением на какой-то диагноз, который не подтверждался. Просто мне было очень страшно пропустить что-то серьёзное у пациента. Но звонили и ругали меня, в том числе моё начальство. До сих пор не понимаю, почему мы ведём себя как звери в обществе коллег. Так было и остаётся, за редким исключением.

Для офтальмолога найти работу в нашем городе никогда не было проблемой. Наша специальность сейчас дефицитная, и специалистам, приехавшим из других регионов, сейчас выплачивают по 3 миллиона, насколько мне известно. Будут ли платить теперь?

К сожалению, мы работаем на статистику, а не на качество. Главное — отчитаться, что штат укомплектован. Качество в руках только самого специалиста и его желания развиваться дальше.

Если бы при нашем выпуске было распределение, и мне пришлось бы переехать, я отнеслась бы нейтрально, но только при условии хороших выплат и нормального оснащения кабинета врача. Так как это напрямую влияет на качество оказываемой помощи. Если после распределения — одинокое болото без оснащения, без достойной оплаты, с формальными наставниками, то всё это ерунда. Просто для отчёта, мол, «врач есть!».

Анастасия, челюстно-лицевой хирург, выпускница КемГМА 2012 года

«Я ещё не понимаю до конца, как будут эти поправки работать. В целом отношусь положительно к распределению, в любом случае это опыт работы, опыт общения. Идея неплохая. 3 года — очень небольшой срок.

Я была целевиком и не видела в этом ничего плохого, я целенаправленно хотела быть врачом — челюстно-лицевым хирургом. С 3-го курса ходила в отделение на дежурства, и мне это нравилось. В итоге я окончила ординатуру и отработала 3 года в челюстно-лицевой хирургии в Кемерове — итого 5 лет. В ходе отработки были дежурства и операции. На учебу, конференции было практически невозможно попасть бесплатно. Профессионального развития особо не было. Но была хорошая практика, опыт. А после отработки я переехала в другой регион. Работаю теперь по той же специальности, но только с детьми. Здесь у меня больше возможностей для внедрения улучшений и общения с министерством.

В малых городах вакансий по моей специализации нет. И я бы не поехала в малый город. Оснащения нет, условия страдают. Это моё мнение.

В целом я считаю, что насильно не нужно заставлять, не нужно принимать такие категоричные законы. Вся проблема в том, что именно к медикам не прислушиваются, не слышат наших предложений, нет коммуникации. Если бы условия в больницах были хорошие, и высокая зарплата, и молодой специалист был с жильём — все вопросы отпали бы».

Тамара*, ревматолог, выпускница КемГМУ 2017 года

«К закону отношусь скорее негативно. Опыт пандемии показал, что наши люди любое принуждение воспринимают ровным счётом наоборот. Уже много видео и заявлений от студентов о том, что они готовы отчислиться, а родители не пустят детей в медицину. То, что не могут или не хотят решить повышением рейтинга профессии, юридической защищённостью врачей и достойной зарплатой, делают просто принуждением.

Я окончила лечфак и ординатуру на бюджете. Искать работу было несложно, так как это дефицитная специальность. Было несколько вариантов, в том числе и в других городах. Я выбрала вариант государственной больницы с выплатой подъемных. Взамен должна была отработать 5 лет, но это было моё решение, я знала, на что шла.

Не видела ещё ни одного коллегу, который был бы рад изменениям. Все понимают, что это ещё больше увеличит текучку кадров или отпугнёт молодёжь, а значит, основная нагрузка на тех, кто работает, только возрастёт.

Плюсы: временно увеличится число врачей. Отработают и уйдут, куда захотят — система опять просядет. Также, видимо, сэкономят на подъёмных для молодых докторов. Зачем платить миллионы и зазывать в больницу, если можно просто заставить?

Минус — противоречие свободному выбору человека. На наставниках повиснет необходимость заполнять ещё бумаги на подопечных, и будет ли это оплачиваться — вопрос.

Будут ли наставники по узким специальностям в маленьких городах? Скорее всего нет. А как их будут учить терапевты — тоже непонятно, ведь опять, вероятнее всего, это свесят на них. А жильё в месте, куда отправят? Во время ковида университет пытался отправить меня куда-то в ковидарий, но на вопрос о жилье отвечал: «Это не наше дело». Руководитель ординатуры не отпустила, мы ей были тут нужны.

И потом, если врачей станет больше, а оборудования и финансирования на обследования — нет, то вновь будет виноват врач, который «зажал направление».

В целом новый закон похож на жест отчаяния, когда на долговременные программы желания и денег нет».

* Имена изменены

Материал обновлён 25 ноября 2025 года – добавлена информация о сроках отработки и принципах наставничества, а также таблицы из проектов подзаконных актов Минздрава РФ.

Фото: A42.RU